12月13-14日,常州市乡村初中语文骨干教师培育站、无锡市初中语文金军华名教师工作室、泰兴市初中语文刘金玉名教师工作室相聚泰兴市洋思中学,围绕“古诗词教学:传承与创新”这一主题,依托《春望》(作者:杜甫)和《饮酒(其五)》(作者:陶渊明)两则经典诗歌开展同题异构教学研讨活动,三个培育站(工作室)的全体成员、洋思中学部分语文教师50余人全程参加了本次活动。

无锡市初中语文金军华名教师工作室的林胤志老师,是第一位上场展示古诗词教学风采的女神。林老师以她的巧思与教法,为古诗歌教学研究的长路洒下了一片光明。

其一,入情才可入境。“诗者:根情,苗言,华声,实义。”诗歌的灵魂是情,诗歌教学的灵魂是动情。林老师上课,所发之声顿挫有力,所言之语缱绻如诗,蹙起的眉眼溢满了诗中的情,微耸的双肩沾染着诗人的愁。故言,欲使学生入诗歌之境,先得教师自己动情动心。于是乎,杜工部的愁绪与陶渊明的惬意,伴着林老师或沉郁或悠然的情态,悄然注入了学生的心灵之海。

其二,顺理才可成章。《朱子全书》:“文者,顺理而成章之谓。”虽诗歌总有不言自明或得意忘形的奥妙,但其教学还须有条有理,方可于学生有所增益。林老师慧眼如炬,在《饮酒》中抓住了“悠然”与“超然”,在《春望》中抓住了“眺望”和“期望”,最后两者汇流,激荡出了古代士大夫“守望”本心的深刻主题。其诗歌教学,从感知到赏析再到品评,又始终贯穿着朗读的基调。学生越读越有味,越读越入化。

其三,助读才有助力。“知人论世”是诗歌教学的一般性策略,却也是教师们容易草率处理的部分。有的老师提供的助读资料长篇累牍,虽确有知人之功,却也显得赘余。而在教学诗歌的初始,林老师就询问了学生们对于陶渊明和安史之乱的了解,以学生之口来“知人论世”,增加了课堂的开放度,也很好地了解学情。在教学《春望》的思想感情这一重点时,林老师提供了鲁迅等大家对杜甫诗歌的评价,不偏不倚地补充了时代的巨变与诗人的情思,也采用了“愤而后启”、“悱而后发”的教学策略。这也充分佐证了,助读资料应有精准度、及时性和针对性。

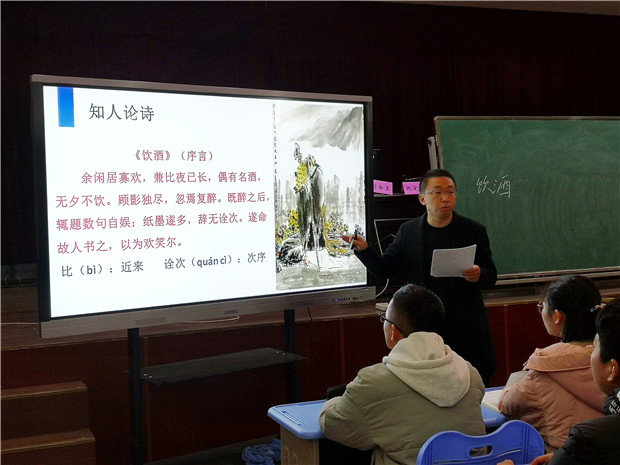

泰兴市初中语文刘金玉名教师工作室的徐东波老师,是一位男同胞,以其独特的魅力展示了一堂精彩的古诗词教学研究课。其主要特点为:

首先,目标明确,徐徐图之。作为诗歌精读课,徐老师充分把握学情,指导学生立足诗歌的内容,把握诗歌的意象,品悟诗人的感情,品味诗文的写作手法,逐层深入地引导学生不断剖析诗文,不急不躁,不强不缓,徐徐图之。学生在不知不觉中进入了诗人的心中。

其次,旁征博引,巧借东风。古诗文强调意境,有时很难用语言描述的东西,可是他借助与其他诗文的比较,其他作家的点评,音乐、美术艺术的类比……就让学生很直观地理解了。这不仅降低了诗文理解的难度,还丰富了课堂的容量,增添了学生的学习兴趣,调整了课堂的节奏,如此巧借东风,岂不妙哉?

第三,点评精准,微波荡漾。学生的成长是多方面因素综合决定的,这其中重要的一点是,在老师的点评中前行。课堂上,学生的回答有的非常准确,徐老师则不吝赞扬;有的回答偏离主题,徐老师则缓缓引导;有的答案漏洞百出,错误明显,徐老师则温和指点……学生在老师不同方式的点评中,强化了正确答案,认识了自己的问题,改正了错误之处。课堂就在点评的微波中不断朝着更高更远更优秀的方向去了。

常州市乡村初中语文骨干教师培育站的余银爽老师,则把本次古诗词教学研讨的氛围推向了高潮。余老师用她诗意的话语,智慧的设计,在洋思中学的报告厅里献上了一场饕餮盛宴。

第一,提纲挈领。古语云“提纲而众目张,振领而群毛理。”余老师从“诗眼”入手,抓住了两首诗歌的“纲领”,即诗词中最精练传神的一个字,以一字为工,紧扣“望”、“见”二字组织教学,既梳理了所“望”之景,还挖掘了所“望”之情,如:杜甫的忧国忧民、思家思亲;陶渊明的淡泊名利、超然物外。课堂以“诗眼”为主线组织教学,条理清晰,层次分明。

第二,句斟字酌。古人云:“吟安一个字,捻断数茎须。”余老师在课上不仅实践了人文主题的讲解,更注重语文要素的教授。为了更好地品味诗人形象和情感,余老师多次在诗歌的用字遣词上进行精细的锤炼推敲和创造性的搭配,如:“城春草木深”的“深”可以换成“盛”吗?“悠然见南山”的“见”可以换成“望”吗?通过反复的字斟句酌,学生慢慢走进了诗歌,读懂了诗人,也陶醉于诗中。

第三,引经据典。余老师才学丰厚,文采斐然,在课堂上更是引经据典,妙语连珠。如为了更好理解“城春草木深”之景蕴含的作者情感,余老师补充了杜甫《忆昔》中的诗句,两相对比,诗人忧国忧民的情感便跃然纸上;为了强调陶渊明的悠然自得,余老师巧借了苏轼的评价“采菊之次,偶然见山,初不用意,而境与意会,故可喜也。”反复渲染陶渊明的悠然自适的隐逸情怀。

中华诗词“以愉而至致,以悦而至美,以乐而至懿,以韵而至德”,在余老师的这节课上我们享受到了诗词的艺术美、意境美,也品味到了诗词的哲理美,思辨美,穿越了岁月,触摸到了诗歌的精髓。

三位年轻教师的课堂教学,让每一位听课者茅塞顿开,醐醍灌顶;三位领衔人的专题讲座,又为每一位老师打开了语文教学的另一扇窗,让老师们看到了语文教学的研究之路宽广而又厚实。

正高级教师、特级教师刘金玉老师认为,面对统编初中语文教材,必须“准确定位,科学施教”。首先,统编教材是中国教材,这是中国文化自信的表现,中国教育自信的表现,中国优秀传统文化的传承,也是语文教材的本源化回归,必须认真教,认真学,认真用。其次,统编教材是国家教材,是一个民族、一个国家的集体记忆,语文教师必须准确理解它的思想和内容,体现国家意志,体现核心价值观,切实担当起国家责任。第三,统编教材是国标教材,语文教师必须要让每一位学生获得真正的语文素养,为每一个学生的终生成长奠基。

正高级教师、特级教师金军华老师认为,初中语文课堂之“问”,颇有学问,值得研究,唯有如此,语文教师才能在课堂教学中善问巧问,能问会问,其主要策略有:拟写标题式、创编故事式、课题追问式、词句探究式、选点拎线式、品读鉴赏式、美点寻踪式、思维训练式。

教授级中学高级教师、特级教师仇定荣老师认为,中华优秀传统文化能否与作文教学融为一体呢?回答当然是肯定的。依托成语开展作文教学研究,就是一条康庄大道。对此,仇老师从三个方面作了阐述:第一,何谓成语作文?成语作文就是以成语为载体而创作的一种特殊作文,具有成语性、生活性、丰富性、继承性和创新性等特点。第二,成语作文的基本类型,主要有两种:完全型成语作文(这种完全型成语作文,成语味极为浓厚,从词语到句子,从段落到篇章,往往都用成语构成)、非完全型成语作文(这种成语作文,不再关注成语在作文中的外在表现,而重在对成语内容的理解和主题的把握)。第三,成语作文教学的课程体系,主要包括三个层面:基于教材写作体例的成语作文教学体系、基于各类文体特点的成语作文教学体系、基于中考和竞赛作文的成语作文教学体系。

统编教材,科学施教;传统文化,饕餮盛宴;同题异构,精彩纷呈;仨室联动,智慧洋溢!我们期待着,语文教学有更多的合作、交流与分享!

(撰稿:赵安 摄影:徐姗 审核:仇定荣)