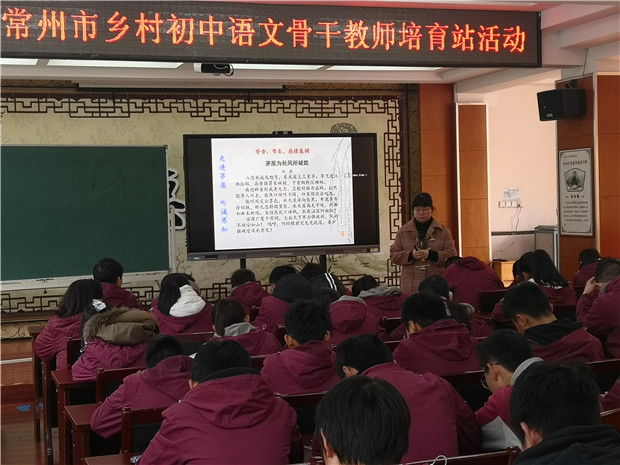

12月24日,常州市初中语文读写共生工作室与常州市初中语文乡村骨干教师培育站在武进区剑湖实验学校联合开展语文教学研讨活动,就“读写共生”研究主题进行深入探讨,俩工作室全体成员、东道主全体语文教师近50人参加了这一活动。

东道主沈雪老师的研究课《茅屋为秋风所破歌》,设计新颖,教学睿智,聚焦优秀传统文化的熏陶,其显著特点为:

第一,多元朗读,成为感知诗歌的一把钥匙。在沈老师的课堂里,朗读无疑是一大特色:浅层次的有读准字音、读顺课文,中层次的有读出节奏,读出韵律,深层次的有读出情怀、读出美感;朗读时,有自由读、个体读,也有组合读、集体读,更有配乐读、示范读。通过多元朗读,学生在古诗的意境中遨游,在经典的魅力中陶醉。

第二,下水作文,成为读写结合的一个亮点。“身教胜于言教”“喊破嗓子,不如做出样子”。在“写”之环节,沈老师不仅用心指导,破除学生作文之怕,而且与学生一起写作,以自身的示范之作引领学生走近作品,走进作者内心……于是,当学生阅读教师之作时,所带来的效果是:真诚的佩服、主动的模仿、积极的写作、深刻的领悟。

第三,巧抓意象,成为建构文本的一个台阶。沈老师紧扣“风雨”这组意象组织教学,通过对“秋风卷茅”的描绘,感知秋风之烈;通过对遭受风雨的叙写,凸显生活的苦难和艰辛;通过“夜雨悟情”的畅想,体会诗人的爱国情怀……如此教学,风雨已经不再是简单的自然景物,而是与诗人的忧国忧民紧紧地融合在一起,起到了“牵一发动全身”的教学效果。

经开区横林初中卞晓叶老师的研究课《永久的生命》,构思精巧,思路清晰,聚焦学生的核心素养,其显著特点为:

第一,教学流程,环环相扣。一堂精彩的课堂教学,总是有几个密切相关的板块组成的。卞老师的这堂研究课也不例外,一线串珠,循序渐进,其主要环节为:观教学视频,懂生命的短暂永恒;找关键词语,明作者的人生感悟;比几组散文,知哲理散文的特征;续精彩语句,写自身的独特理解;赏下水作文,示真实写作之奥秘;析哲理句段,悟文本的真正内涵。

第二,内外勾连,行云流水。群文阅读、组课推进、整本书导读……这些新名词的背后,传递着这样一个信息:语文教学,已经不是囿于单篇课文的教学,而是一组、几篇,乃至群文、整本书的立体式教学。观照卞老师的课堂教学,我们发现,不仅关注到了《永久的生命》这一篇文章,还巧妙地将所学知识、单元内容等暗含其中;不仅让学生学习哲理散文这一文学体裁,还将抒情散文、叙事散文予以整合;不仅紧扣“永久的生命”解读文本,还巧引《春》《论语》《紫藤萝瀑布》等相关之作……简而言之,既立足文本,咀嚼文本,又统筹全局,勾连内外,起到了“举一反三”“牵一发而动全身”的作用。

第三,读中有写,读写共生。阅读课上的写作并非为写而写,而是为了促进文本的深度阅读。对此,卞老师的课堂教学为我们提供了一个值得借鉴的范例。就本课而言,主要设置了三次写作训练:第一次,学生从原文中找出关键的形容词,从宏观上把握作者所写的人生感悟;第二次,化用或创作一句话,学生写出对具体句子的理解,从微观上把握句子的深意;第三次,学生结合自身事例,谈谈如何让生命不朽,进而品味“永久的生命”之内涵和价值。这些“写”,围绕文本核心内容,让学生在阅读的基础上有序写作,很好地达成了读写共生的目标。

武进区洛阳初中张美红老师的研究课《昆虫物语(跟着名著学写作)》,观照全局,立足细节,其显著特点是“创新”:

第一,大题小做,谋篇创新。《昆虫记》作为一部科普作品,以其极具求真精神的科学性、充满诗意的文学性和发人深省的哲学性,誉满全球。面对如此巨著,张老师从大处着眼,小处落笔,借助三个角度(美术家的观察、文学家的表达、哲学家的思想),引导学生阅读名著经典片段,并根据描写对象进行系列性仿写,从而让学生将阅读之感悟自然地迁移到当堂写作训练之中,又使学生之习作观照于经典,在反复咀嚼中进一步提升了读和写的层次和内涵。

第二,双线并进,布局创新。常见的读中之写,是一种单线联系,往往是完全服从于阅读的“应景之作”,缺乏内在联系。而张老师设置的写作训练,是一种双向互动,每一次写作,不仅与特定的阅读场域和写作要求相匹配,而且还具有内在的逻辑联系:第一次,请仔细观察蚂蚁,尝试着写一写其外形特征(50字左右);第二次,请再仔细观察这幅图片,为蚂蚁的描写片段加入一点合理的想像,使之更加生动有趣(70字左右);第三次,请再仔细观察蚂蚁的画面,捕捉其外形特征,加入一点合理的想像,并赋予一定的人文关怀,写成一篇不少于200字的微文。这样,学生的阅读是循序渐进的,其写作也是渐次提升的。

第三,探寻密码,教学创新。“语文的主体是什么?显然不是语言文字所承载的内容,即‘写的什么’,而是用什么样的语言形式来承载这些内容,即‘怎么写的’。语文要学的就是这个‘怎么写的’。”自然,学生阅读《昆虫记》,绝对不只是为了了解昆虫世界:本能、习性、劳动、婚恋、繁衍和死亡,更是为了体察作者的人文关怀,学习作者如何用诗一般的语言加以具体描绘,努力发现“科学与文学完美结合之典范”的密码。张老师借助一堂读写结合的名著导读课,正是一个极好的尝试和探索,这或许是本堂课最有意义、最有价值之所在!

经开区初中许艳老师的研究课《周亚夫军细柳》,大气磅礴,洒脱从容,厚实睿智,其显著特点是“言文共生”:

第一,真。文帝称周亚夫为“真将军”,许老师的阅读课就是一堂充分体现“言文共生”的“真”课。一是教“言”之时不忘“文”,例如,在讲解“揖”的读音时,不仅演示“作揖”动作,还讲解其文化内涵;二是教“文”时关注“言”,例如,在讲解“锐兵刃,彀弓弩”的用兵之道时,不仅指出“锐”的特殊用法(形容词活用为动词),还比较“锐”和“执”的异同,进而深入理解周亚夫治军之严,迎战之充分;三是文言合一,纵观整堂课,围绕“真将军”这一主问题,由浅入深、由表及里地让学生在自读过程中逐步理解和掌握,但始终在“言”的关键处进行反复咀嚼和品味,从而真正收获了“言文共生”的教学效果。

第二,实。工作室研究的主题是“读写共生”,即便是文言文教学也必须充分体现。这一点,在许老师的课堂上依然得到充分体现。第一次,为胡曾写细柳营的故事写一段背景故事,这是文本内外的勾连,概括课内故事来为课外古诗张本,引入课外古诗又是为课文学习伏笔;第二次,为“周亚夫出场千呼万唤”写上联,这是在对多个“不”的句子进行朗读之后进行小结,既承接了刚刚“威严”的朗读,有可以顺势推进到对于本文情节特点的感知;第三次,扩写汉文帝对周亚夫的称赞,教师提供了句式,也提供了示例,这就解除了学生写作时难以下手的危机,让他们有法可依、有例可循……简而言之,许艳老师的读写活动,时机不偏不倚,难度恰到好处,读写共促共生,可操作性极强。

第三,丰。文言文的背后,有着深广的文化内涵、特殊的文化情境。文言文教学,必须努力引领着学生进入文章、文学乃至文化的层面。在许老师的课堂里,其文化味就显得特别深厚和丰满。例如,在简述《史记》时,用鲁迅先生的评价“史家之绝唱 无韵之离骚”加以印证;在品读“乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备胡”时,用《汉书》中的类文作比较;在解读作者人格时,适时引入班固与李长之对于司马迁其文其人的评价,落实文本对于学生人生价值观的正向引导。

在精彩的课堂展示基础上,培育站成员王祖咪、林苏华、迟晓旭、盛丽娜等老师采用“点穴式”评课法,围绕“自读”“读写”“名著”“文言”等关键词进行了点评;工作室领衔人仇定荣老师用“好路径”“新启示”“很睿智”三个方面予以充分肯定,并衷心地希望每一位老师不仅能上好课,还要深入开展教学研究,写作高质量的语文教学论文。

站在岁末之际,回首走过之路,一个学期10余天的培育,深感踏实而收获满满;展望新的一年,更是充分信心,“读写共生”必将成为每一位老师日常教学的必选项目!

(撰稿:赵安 摄影:徐姗 审核:仇定荣)