3月26日,第五届常州市初中语文乡村骨干教师培育站在经开区横林初中开展第十六次培育站研修活动,就“读写共生”研究主题进行深入探讨,工作室全体成员、东道主全体语文教师50余人参加了这一活动,横林初中校长项学军亲临现场指导。

东道主卞晓叶老师和焦溪初中马玲云老师的同体同构研究课《一棵小桃树》,思路清晰,构思精巧,注重学法指导,其显著特点为:

第一,紧扣“成长”,以写促读。两位老师按照“梳理成长,整体感知——聚焦成长,品读鉴赏——再话成长,感悟哲思——自我成长,我写我心”的思路,开展基于自读的课堂研讨。学生通过梳理小桃树及“我”的成长历程自主发现了物我交融的特点,通过聚焦风雨中的小桃树,用以写促读的方法,把握“物”的品质及所言之志。最后写下对小桃树的感激,将哲思内化于心,从中获得自我成长的启迪。

第二,渗透学法,授之以渔。两位老师始终围绕单元教学重点“托物言志”组织串联课堂教学,努力实现让学生从“会读一篇”到“会读一类”的教学目标。首先,让学生明确阅读托物言志的散文要找到所托之物,注意标题的提示性;接着,梳理物我关系,寻找抒情之词;而后,品读状物之言,关注描写性语句,采用删、替、比、读等方法加以强化;最后,明确阅读此类散文最终要理解作者的“志”,并使自身受到启迪。

东青实验学校缪露的研究课《绘本<活了一百万次的猫>》,选文新颖,读写结合自如,重在培养学生写作素养,其显著特点为:

1.有趣。一是文本有趣,故事情节新奇,在老师的娓娓道来中,学生一下子就喜欢并融入了课堂;二是教师注重兴趣激发,鼓励学生踊跃发言,及时予以肯定性评价;三是妙趣横生的写作话题,调动了学生的作文情趣。

2.有法。“铺排+反转”,是文本的最大特征,在教学过程中,一是引导学生发现,明确其作用和价值;二是穿插以概念,让学生了解何为“铺排”并加深其理解;三是让读上升到写,内化其表达技巧的灵活运用——通过想象写作,段落补写等多种形式,让学生真正了解铺排,学会去写铺排。

一言以蔽之,在“趣”与“法“中,真正实现了阅读与写作的有机结合,让绘本拥有了新的生命活力,也让学生受益匪浅。

邹区中学高峰老师的研究课《紫藤萝瀑布》,思路清晰,重点突出,其显著特点为:

1.追求本质。《紫藤萝瀑布》是一篇耳熟能详的文章,怎样才能不落俗套,凸现新意呢?单元提示强调以“托物言志”为主,本文又具有这一特点,于是就以此为突破口组织教学。在教学过程中,高老师先提出什么是“托物言志”,使学生对之有一个大致了解;再以课文作为一个具体范例(托“紫藤萝”之物,言作者对生命的感悟)进行详细品读;最后让学生用“托物言志”的写法写一个常见的植物(如,梅花、荷花、菊花、松树)。这样,教与学一气呵成,融为一体。

2.真实质朴。设想固然要好,但是关键还得学生能学得好。事实上,这堂课虽然上得朴实,但很真实,学生爱思考,爱回答问题。一个问题出现,学生思考片刻就积极举手发言,且正确率高。特别是在运用“托物言志”之法写一个片段,学生的习作不仅能充分体现这一特点,且对“物”之描绘具体形象,有条理;所言“志”自然得体,感受很有哲理。简而言之,这堂课贯串着“读——思——品”,教得乐,学得更乐。

雪堰中学王炜杰老师的研究课《变色龙》,充满把握文章精髓,通过循循善诱、小组合作等方法,让学生受益匪浅。其主要特点有三:

第一,文体性。王老师这节课所上的《变色龙》,是世界著名短篇小说大师契诃夫的作品,其擅长从日常生活中发现具有典型意义的人和事,通过高超的讽刺和幽默手法,创造出具有高度概括力的艺术形象。为此,教师紧扣这一特点,组织课堂教学。

第二,趣味性。王老师从变色龙这种动物导入,激发学生的阅读兴趣,由变色龙的变色谈到了现实生活中人的善变,自然引出了文章的教学。在研讨时主要抓分析人物的特点,特别注重品味人物的对话,来对人物性格进行揣摩。对文中人物的五次话语的变化进行了仔细的品味,让学生了解其变化内容,谈变化的原因,从而品读出人物的个性特点。

第三,关键性。在品味“变”之后,王老师将重心转移到了文章中的配角——赫留金身上,通过对赫留金是不是受害者这一问题的探讨,引导学生去文章中寻找,最终明确小说对社会现实的反映,让学生明白了小说主旨与社会现实的联系,加深了了读作品的深度理解。

卜弋中学荆春、朱丽娟老师的同体同构研究课《驿路梨花》,精心设计课堂教学,突出课文的教学要点,具有三大亮点:

第一,教学设计清晰。本单元要求进一步学习略读,粗知故事梗概。课堂伊始,两位老师均对学生的略读方法进行有效的指导点拨,学生对文本的快速理解,为本堂课的成功展开奠定了基础。紧接,在组织课堂教学时,又围绕“读梨花”“找梨花”“议梨花”“学梨花”四个板块层层推进,紧扣“梨花”和“茅屋”,让学生带着问题自主阅读,探究有关梨花的段落与语句。学生在反复的提疑解惑中明白,作者笔下的梨花,在文中多次出现,由植物“梨花”到人物“梨花”,其内涵不断丰富,花美,人美,精神美,作者寄予其中的情感也不断升华。

第二,教法张弛有度。围绕“谁是小茅屋主人”这一核心问题,两位老师均组织有效教学。随着人物的逐一出现,情节的不断展开,解放军战士建造小茅屋,“我”、老余和瑶族老人修葺房屋;梨花姑娘及妹妹照料小茅屋……逐步地让主人公清晰起来,从而让学生自然地发现:他们都尽力照料小茅屋,都是小茅屋的主人。不仅如此,文章的悬念、铺垫、误会以及插叙、直接描写和间接描写的写作方法,也得到了深刻理解和有效把握。

第三,读写共生点睛。两位老师均在课程结尾处进行写作设计,让学生学以致用,与整堂课完美融合,并起到了点睛的作用。朱老师以本课重点教学内容,设置悬念,以花喻人以及插叙等写作手法让学生不限范围自主性创作,尊重了学生思维发展的自由性。荆老师,则围绕“梨花衬人心”的一个写作点着重对学生的写作能力进行训练,又于文章留白处,梨花见到解放军叔叔建屋的场景进行想象式写作,既拓展了阅读范围,也深化了主题,陶冶了心灵。两位老师将读与写进行有机的融合,同中又有个人不同的见解,很好地把握了各自学生的学情,充分展示出了学生课堂上的领悟能力与语文素养,让人听有所得。

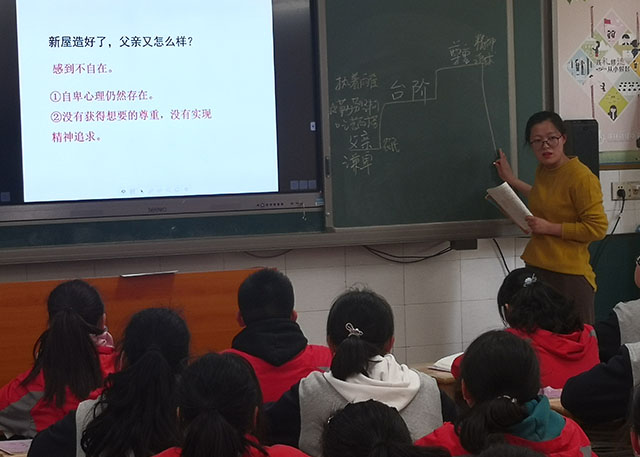

武进区人民路初中王祖咪和星辰实验学校郑素燕老师的研究课《台阶》,围绕着“这是一个怎样的父亲”主问题组织教学,张弛有度,灵活自由,具体体现在:

第一,突出自读。两位老师能紧紧抓住单元导读和阅读提示,将欣赏课文的自主权还给学生,让学生在自主阅读和探究中掌握方法,形成能力。特别是围绕父亲坐在台阶上的文字进行研读,不仅夯实了自主阅读,自主感悟,而且夯实了读写共生的实践研究,自然也就加深了对父亲这一形象的理解。

第二,紧扣重点。在教学过程中,依托标题“台阶”,重在分析父亲这一人物形象,其基本思路为:父亲总觉得我们家的台阶低——父亲要造一栋有高台阶的新屋——新屋造好了,父亲又怎么样——父亲形象的典型意义。如此组织教学,学生不仅明确了“台阶”的内涵,而且深度理解了父亲这一人物,揭示了文章的深刻主题:通过叙述父亲终年辛苦,准备了大半辈子,终于造起了有九级台阶的新屋,实现了一辈子心愿的故事,表达了作者对父亲的优秀品质表示敬仰和赞叹,对父亲身上的中国传统农民所特有的谦卑表示同情,对改变农村的面貌寄予希望的感情。

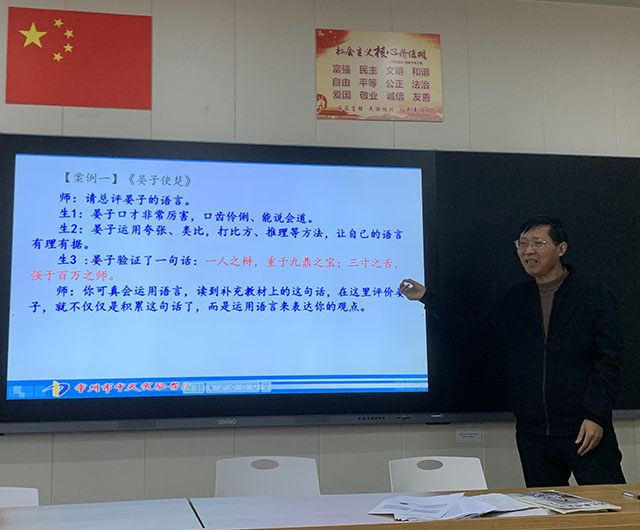

在精彩的课堂展示基础上,培育站成员林苏华、徐小春、张玲、庄烨、徐静、王炜杰、吴宇涵、吴芳慧等老师采用“点穴式”评课法,对各位上课老师的精彩课堂予以充分认可,并就自身的感受提出了一些颇有价值的见解和想法。

最后,工作室领衔人仇定荣老师作指导性讲座《以读促写三境界》:随着对语文学科性质和语文学习过程认识的不断深入,“读写结合”也被不断赋予了更为丰富的内涵,统编语文教材更是遵循“读写结合”这一母语学习的基本规律,特别重视指导学生从“阅读”中学习“写作”,并提供了很多教学资源。为此,我们要高度重视“以读促写”,从三大方面予以突破:即插即用式“以读促写”、学习作品言语形式“以读促写”、认知审美层次的“以读促写”。

第二轮培育,虽然刚刚起头,但老师们的教学水平已经有了显著提高。我们坚信,随着培育活动的深入推进,必将形成新策略,取得新硕果。