4月27日,第五届常州市初中语文乡村骨干教师培育站在武进区雪堰中学开展第十八次研修活动,就“读写共生”研究主题进行深入探讨,培育站全体成员、东道主全体语文教师30余人参加了这一活动。

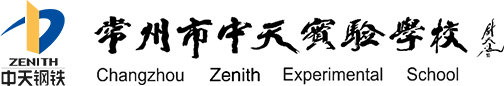

雪堰中学王炜杰老师和剑湖实验学校沈雪老师的同题同构研究课《怎样选材》,其显著特点是“三有”:

第一,经典切入有抓手。首先,让学生认真阅读教材中的写作知识《怎样选材》,让学生对之有一个感性认识;其次,通过对经典课文《阿长与<山海经>》的回顾,让学生进一步体会选材的几个关键:围绕中心、注意详略、突出典型;而后,联系八年级还未学过的经典课文《社戏》,让学生预判作者之选材,从而让学生真正发现“怎样选材”的奥秘。

第二,环节难易有梯度。整节课从了解、感知材料开始,再到回顾经典课文学习选材,而后进一步利用课外作文题练习选材,之后结合书本习题实战演练,最后终极挑战练习如何选材新颖……这样,课堂环节由易到难,层层推进,兼顾课内外,既教会了学生选取材料的方法,又培养了学生的发散性思维。

第三,读写联动有实践。课堂上,学生通过再读学过的经典文本把握选材方法,在层层完善学生对方法的掌握后,用列提纲的方式让学生融会贯通课堂所学,两次梯度明显的写作练习,一方面训练了学生的选材和表达能力,另一方面让学生明白:新颖的材料对文章起到了画龙点睛的作用。

焦溪中学马玲云老师的研究课《一滴水经过丽江》,,课堂气氛活泼有生气,引领学生深入领悟了丽江的自然之美和人情文之美,具有三个主要特点:

第一,体现自读课文特点。马玲云老师围绕“捕水滴行踪、悟水滴情思、赏旅行画面、仿水滴笔触”等环节,在教学中突出学生的自主阅读,着眼于引导学生深层次的课堂学习活动,真正意义上牵动了对整篇文章的阅读思考,通过适当指导各种读写技法,把握文章新颖的构思,独特的视角,写法的妙处,体会作者的情感,体验这滴水的生命历程,避免了课堂教学中出现零散的、短暂的、浅层的问答式提问,又极大地激发学生的自读兴趣,让学生在自读中有效学习,细读文本,提高理解能力与阅读能力。

第二,方法指导比较到位。如梳理游踪时发现部分学生梳理起来有困难,及时提示应注意表示地点的词语,提示学生抓关键词法进行阅读;联系之前学过的文章技法,巧妙引导学生揣摩拟人手法的妙处,读出本文的趣味性和文学性;注意朗读技法和情感的指导,让学生更好地体会这滴水丰富的情思。

第三,读写结合交融渗透。教学过程中教师设置了多种形式的读写练习,以读促写,以写促读,读写共生,从不同视角进行读写训练,使学生能够学以致用。

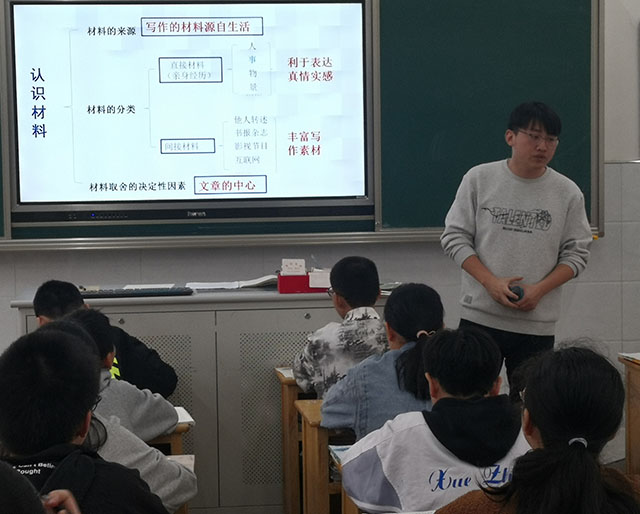

焦溪中学陆晓琴老师、芙蓉中学刘晓宇老师的研究课《茅屋为秋风所破歌》,其显著特点为:

第一,朗读渐次推进。朗读是培养提高学生语感的重要手段,也是领会课文潜在内涵的途径。在课堂教学中,执教者创设了自由读、分段读、分组读、齐读等多种朗读形式,不仅营造了深厚的情感氛围,让学生始终沉浸其中,而且循序渐进、自然而然地让学生走进了诗歌深处(初读,把握字音节奏;再读,感知内容;赏读,品析语言;品读,升华情感),真正达到了以读增智、以读悟情、以读促思的效果。

第二,过程清晰流畅。整堂课紧扣杜甫虽穷也要济天下的仁者襟怀这一主题组织教学,重点解决了三个问题(即:杜甫过着怎样的生活?杜甫为什么过着这样的生活?杜甫是怎样一个人?),且目标明确,环环相扣,由浅入深,过渡自然圆润、不留痕迹,并多处联系学生旧知、引用课外资料,从而让学生透彻理解杜甫的高尚品格,丰厚了诗文的意蕴,也使整堂课充满了文化内涵。

第三,落实读写共生。例如,在品读诗歌环节,陆老师不仅引导学生用文字概括画面,而且通过扩写诗句的方式整体感知。再如,在细部挖掘、品析字词时,让学生采用作旁批的读书方式,咀嚼关键词语:“铁”能换成“冰”吗?为什么?“恶卧”“踏里裂”该如何理解?为什么称群童为“盗贼”?这样的读写融合,让学生明白了天之昏黑、气候之冷、家境之贫、夜雨之密,体会到了诗人在风雨飘摇之中在肉体和精神上的煎熬,感知到了诗人焦急气愤、凄苦无奈的复杂心情。

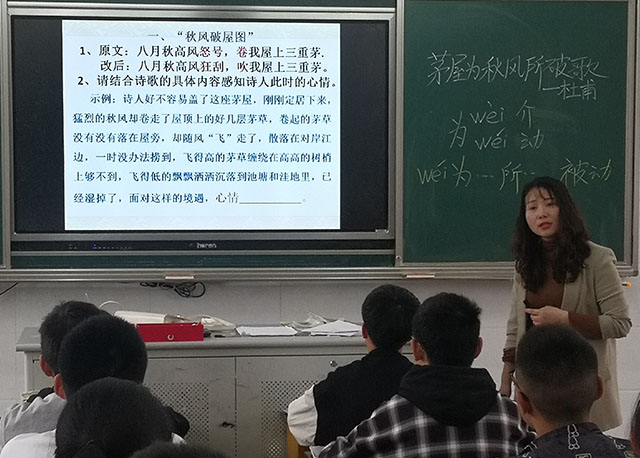

中天实验学校黄天欣老师、小河中学钱竹燕老师的同题同构研究课(组课《游山西村》《江上渔者》),从“游”字出发,对两首诗进行了生动的诠释,读写结合,妙趣横生,其显著特点为:

第一,朗读有味。《游山西村》是一首有着丰富情感的诗歌,通过朗读指导(准确流利、停连重音),让学生体会诗歌的韵味,把握诗歌的情感基调。同时,借助齐读、自读、示范读,学生逐渐融入到淳朴的乡情之中,并跟随诗人的脚步体会到其中的人情美、景色美、风俗美。

第二,品读有法。诗歌的韵味在于遣词造句,而反复品味朗读,学生才能逐渐体会到用字的准确和精妙。在教学过程中,不仅以颈联为例,带领学生品出“追随”背后的热闹的节日氛围,读出“存”中的古朴民风,读出诗人欣喜闲适的情感;而且让学生以首联或颔联为训练点,进行自主性品读和鉴赏……这样,学生就像攀爬梯子那样,拾级而上,在品读中掌握炼字之法,获得了独特情感体验。

第三,自读有感。心中有百姓,诗中有彰显。《游山西村》重在“乐民”,《江上渔者》重在“忧民”,两首诗不同的主题,在以朗读、品字等为基础的自读自赏之中,学生得到了自主发现,真切地体悟出了诗人那份独特的情感。

特邀嘉宾、第二届培育站优秀学员张敏老师的示范课——古诗组课《竹里馆》《鸟鸣涧》,不仅教出了诗意,更凸显了美感。

第一,课堂基调精准。第一首《竹里馆》,抓住诗眼“独”,赏读画面,继而与“孤”比较,并结合诗歌分析王维的处境是“独”还是“孤”。在这个过程中,十分注重示范引领、自主研读,从而让学生真切体会到王维在清幽宁静中的闲适惬意之心境。第二首《鸟鸣涧》,顺着“闲适惬意”的基调,通过睿智的填字策略,让学生进一步体会王维对自然山水的钟爱之情。如此,整堂课一气呵成,自然流畅。

第二,拓展基于学情。关于王维的资料很丰富,“佛”“老”“玄”“禅”“诗”,都是可选素材,但并不是都适用于初一学生,因此,在教学过程中,充分根据学情,只补充了与竹、弹琴、长啸等有关的诗句,以诗解诗,拓展王维晚年隐居的背景,帮助学生更好地走近王维的内心。这样,使得整堂课有文化内涵、有深度,又不至于晦涩难懂。

第三,详略安排得当。两首诗歌有相似之处,详细品读第一首,让学生了解王维,感悟他的闲适淡然与对幽静山水的钟爱;再带着这样的感悟去把握第二首诗的基调和情感,可谓水到渠成,详略相宜。

在精彩的课堂展示基础上,培育站成员王祖咪、张玲、迟晓旭、徐小春、林苏华、徐静、朱晶晶等成员采用“点穴式”评课法,对各位上课老师的精彩课堂予以充分认可,并就自身的感受提出了一些颇有价值的见解和想法。

培育站导师徐姗为全体学员作《诵读 诗眼 炼字 意象:古诗词教学的四个关键词》的专题讲座。徐老师认为,古诗词是中国传统优秀文化的精髓,部编教材对之情有独钟,不仅所选数量飙升,而且编排体系、教学要求更加完善。因此,在古诗词教学过程中,应紧扣诵读、诗眼、炼字、意象四个角度加以落实,其具体策略为:第一,多元诵读,传情达意(夯实停连重音、创设诵读情境、走进心灵深处);第二,探秘诗眼,渐入佳境(扣题眼,罩全篇;觅文眼,显主旨;抓本质,意蕴深);第三,品赏“炼字”,体悟诗情(替代、互换、添加);第四,捕捉意象,以言诗志(凭意象识图景、抓意象析手法、借意象悟感情)。

培育站主持人仇定荣老师,就后续培育工作强调:如果说前期的18次活动,重在导师组指导下的引领式培育,后期的培育则重在学员自我加压的自主性培育。其主要工作有两大类:第一,在省级比赛中取得佳绩(1.完成一篇高质量的、不少于4500字的语文教学论文;2.积极准备,参加省培育站的赛课活动);第二,完成三天的自主研修(观摩培育站提供的三个课堂教学实录,写好心得体会;观看江阴初语"读写共生”教学专题研讨会;完成一篇围绕“读写共生”主题的微讲座PPT,准备集中交流)。

本次活动,不仅紧扣教材写作知识组织作文教学,而且凸显古诗词教学,从实践、理论两个层面进行探索,从而进一步提升了全体学员的语文教学水平。

(撰稿:赵安 摄影:徐姗 审核:仇定荣)