6月14日,常州市初中语文“读写共生”名教师工作室在武进区湖塘实验中学开展教学研讨活动,东道主顾奕老师以及武进区星辰实验学校石慧姣老师、常州外国语学校尤建峰老师,依托统编初中语文教材之写作教学,展示了精彩纷呈的“读写共生”示范课。

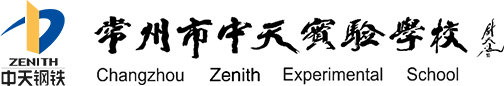

石慧娇老师的写作教学课《诗化细节》,标题巧入诗情,细节引人入胜;其授课也如小桥流水,轻声软语,娓娓动听。使人身临其境,浸润在诗情画意之中。

第一,巧用词语,纵横渲染。形容词与动词是作文教学的灵魂,本堂课将形容词进行纵向细化,又从横向角度加以细咀,使得学生多维度对画面具体解读,以达到个性化的效果。同时,还独具匠心地引导学生将形容词与动词结合起来使用,如网状般编织起诗歌般的画面。

其次,联想想象,独出心裁。个性化的描绘、独特的主观色彩,以及奇特瑰丽的联想,使得习作在原本的语言优美上,更上一层楼,最终为诗歌般的画面融入了别出心裁的意境。

第三,同伴互助,读写共生。教师指导教学往往是从大处着手,而同伴互评则是从小处落笔,将本堂课的重点内容细细咀嚼,随堂反馈。而为改文写评价语的过程,也是帮助学生阅读分析的过程,达到一石二鸟之效。

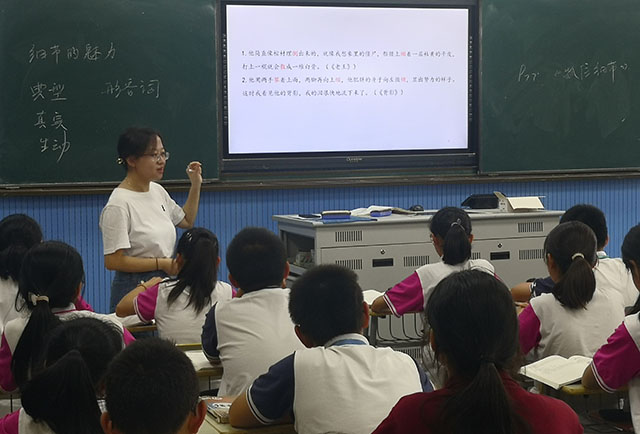

顾奕老师的课《游记中的点与景》,以游记的“立足点”切入,探讨游记中的点与景的关系,着眼于细处,再将其串联。落点虽小,却纵横交错,大气而不失细腻,飒爽而不失优雅。

第一,大处着眼,小处落笔。从全篇布局来看,围绕着“游记”的两个重要写法(移步换景和定点观察)展开。以“移步换景”作为一条线,“定点观察” “定点定景”和“定景换点”则从多角度对这一个“点”进行拆分。由“线”至“点”再至“点”的细处,使得整体布局层次丰富饱满。

第二,化大为小,化繁为简。在细节处理上看,“定点观察”“定点定景”和“定景换点”均着眼于全篇,但顾老师却化大为小,利用这三种手法,从不同的侧重点,对某一景物进行多种视角、多种修辞、多种观察视角的描摹。每一处都是以细处落笔,又因为多视角、多层次、多手法的变化,使得学生既有整体上的感知,又能够真正地将这种方法应用于细节之中。

第三,内外勾连,融会贯通。在知识的串联上,顾老师并非“就课论课”,而是以课内知识分析为基础,以课文典例展示为蓝本,以之前的写作教学知识作串联,勾连了课内与课外,打通了阅读与写作,又联系了以往的学习成果,使得学生在一堂课的学习中,自然地调动起之前所学的知识技能,最终融会贯通。

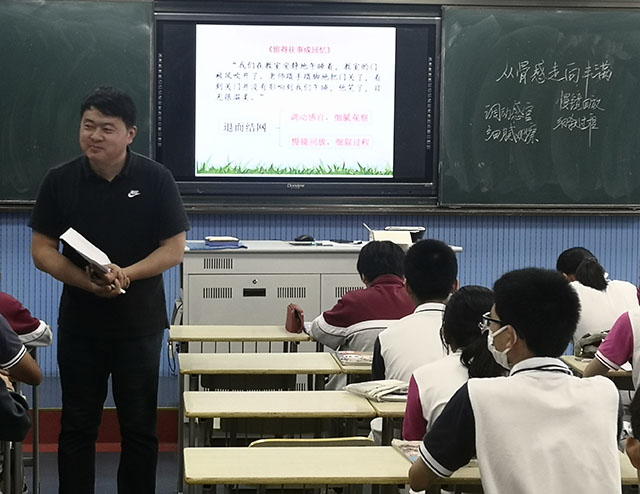

尤建峰老师的写作教学课《从“骨感”走向“丰满——记叙文写作指导”》,从学案标题的设计到课堂流程的创设,最后到教学细节的展示,无一不是精心准备。

第一,创情景,激情趣。导入很独特,两棵树的出示形成了强烈的视觉冲突,上课伊始就给学生打了一剂强心剂,精神为之一振,极大地调动了学生的写作热情;姚明投篮的视频片段,老师放慢镜头,再加上文字匹配,让学生充分感受到慢动作细叙过程的无穷魅力……如此,使写作变得意味盎然。

第二,借素材,巧链接。例如,教师选用有针对性的学生习作,寻找训练点,一文多用:调动感官,细腻观察;慢镜回放,细叙过程;巧用修辞,细化神韵,三个点是重点,也是学生写作的难点。特别是从姚明投篮的慢动作这一教学环节来看,学生对慢动作写作其实困难是比较大的,特别是对篮球不熟悉的境况下,一些专业术语的运用就显得尤为困难,所以这个环节教师亲自一步一步引导,帮助学生成文。然后再放手让学生去写作,这样就具有了写作的抓手,难点就迎刃而解了,这是一种教学的智慧,是需要积淀到具有一定阅历的老师才具有的教学智慧。

第三,巧点拨,引共频。开始时,教师让学生猜猜自己此刻的心情,学生猜愉悦,因为老师的表情一直是微笑着的,这并不意外。但是另一个女生猜老师忐忑,就有点出人意料了。最精彩的是老师在此时的追问,从哪里看出来的?学生的回答非常出彩,对老师的观察可谓细致入微,语言表达能力以及心理素质都极佳,这时老师适时引导学生在写作过程中要善于观察人物的表情,动作,要抓住细节才能洞察人物的内心,真正走进人物的精神世界。这个课堂生成的教学环节缓解了课堂紧张的氛围,也拉进了师生的心理距离,更是引发了师生的共振共频,为后续的教学奠定了良好的基础。尤老师的这种看似随意但实则非常奏效的点拨时时贯穿在课堂教学中,将写作的指导在潜移默化中进行,起到了润物无声的教学效果。

在精彩纷呈的展示活动结束后,工作室全体成员围绕“共生”、立足“读写”作点穴式评课。工作室主持人仇定荣老师不仅提炼了本次研究课的三大亮点(写评价,一箭双雕;善架桥,纵横交错;情趣浓,左右逢源),还希望每一位成员利用暑假这一“充电”佳节,多读书,多思考,多研究,写好一篇高质量的研究论文,从理论层面深入探索“读写共生”教学的智慧策略。

(摄影:纪兰 撰稿:赵安 审核:仇定荣)