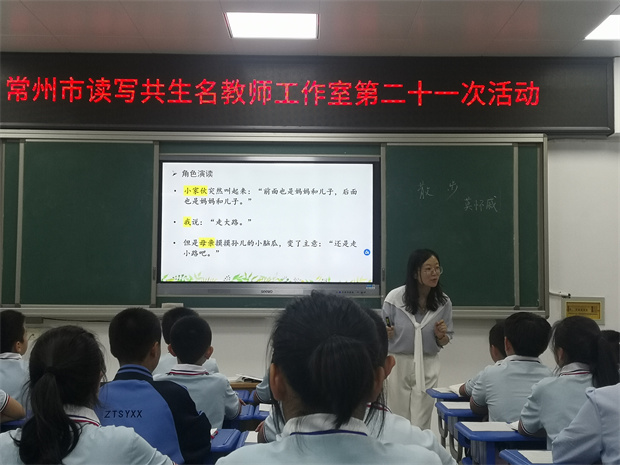

9月21日,常州市初中语文“读写共生”名教师工作室在常州市中天实验学校开展教学研讨活动,东道主纪兰老师、武进区洛阳初中张美红老师,依托统编初中语文教材之阅读教学,展示了精彩纷呈的“读写共生”示范课。

统编初中语文教材将《散步》和《秋天的怀念》这两篇课文置于七上第二单元,从主题上看,是引导学生在文字中感受至爱亲情与生命况味;从语文素养上看,则是延续第一单元的朗读训练,也承启着单元写作“学会记事”的任务。经典中的经典,名篇中的名篇,要上出自己的韵味是有较大难度的,但是,纪兰、张美红老师都以自己的细腻柔情与精巧设计,为我们呈现了两节货真价实的好课。

第一,引人入境唤共鸣。

散文中的言说对象,是个人情感的聚合与发散。不管是独具匠心的章法,还是个性化的表达方式,抑或是满溢着深情的语句,都与十二三岁的孩子远隔数个时空。《秋天的怀念》是在经历生命的阵痛后感悟母爱与生命,《散步》则是在看似平淡的生活细节中阐释中年人的家庭观与亲情观。而《义务教育课程标准(2022年版)》尤其强调依托“真实的语言运用情境”中,提升学生的语文核心素养。

纪兰老师教学《散步》时,抛出了“我们”这个关键词。在美好的场景与温暖的故事中,与学生一同朗读文中人物的话语。朱自清曾说:“文学的一部分生命就存在于它的声音里。”学生通过有趣的演读,精准地捕捉到了几个人物之形象迥异。而用第一人称写一写奶奶的内心想法这一环节的设计,更进一步地将学生引到那片初春的田野上,走进了这位奶奶的心灵深处。

张美红老师的教学设计,始终引着孩子们走在史铁生的故事里,走进史铁生的情感世界里。自由朗读课文与积累词语环节,看似只是在四平八稳地感知文本,实则将儿子、母亲与菊花的关键词置于鲜明的对比中。在对比中感知母子之间的深情、感受花与人的关联——在看似寻常处作文章,实在是一处高妙而精巧的设计。

第二,咬文嚼字咂滋味。

体味精准的言语表达是散文阅读的要领之一。体味必须细读,必须在字里行间体会语言的滋味,寻味作者的情调。两位老师亦是赏析语言的高手。

纪兰老师极善在细微处着力,以获得尺水兴波之效。在文中对妻子的描写中,她引导学生关注副词——“总”、“也”,于一词一字间开辟以言逮意的表意空间。一“语”可传神 ,一“语”可显功。张美红老师抓住“词语的反复”“副词的表达”“精准的动词”三个关键点进行语言品味,在适时的聚焦与灵巧的整合中,在一篇之感知与一词之细品中,学生感受到宽容忍耐的母爱、体会到了艰难却绚烂的生命。

第三,读写共生显张力。

语言的建构与运用是语文核心素养的组成部分。新课标强调在积极的语文实践活动中积累、建构语文核心素养,而写作便是最为真实的任务情境之一。这两堂课在读写共生这一大课题下,均有独到的摸索。

纪兰老师在教学中设置了这一环节:“仿照小家伙和我的母亲,给这第二句加一些提示语吗”。这既是以读促写,将文章词句作为写作的范本;也是以写悟读,聚焦文本的留白处,引领学生纵横人物形象的表里。不过,最妙的还是追问:“为什么作者不写我母亲的心理活动呢?”此一问,瞬间激起学生思维的涟漪,助学生体悟中年人在家庭中的重大责任。张美红老师则启迪学生进行补白式补写“看着窗外树叶刷刷啦啦的飘落,我__________”,体会作者无言背后的忧伤;带领学生对母亲“怎么做”的点评式批注,走进母亲博大而隐忍的怀抱。

在精彩纷呈的展示活动结束后,工作室全体成员围绕“亲情”、“品读”、“共生”三个关键词作精要点评。工作室主持人仇定荣老师就研究课的打造谈了三点想法:教学选点的巧妙性、学习活动的自主性、读写共生的情景性。与此同时,还希望各位老师加强研究自觉性和主动性,让每一堂高品质展示课成为研究的好素材,为课题研究的高质量提供更多的理论成果。