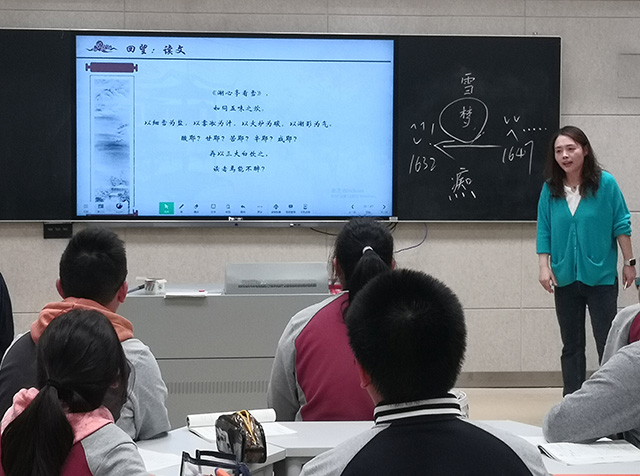

10月13日,常州市初中语文“读写共生”名教师工作室在常州市经开区初级中学开展教学研讨活动,东道主许艳老师、武进区湖塘实验中学顾奕老师,依托统编九年级自读课文《湖心亭看雪》和《孤独之旅》,多角度展示了“读写共生”在课堂教学中的智慧教学策略。

第一,抓准文本内涵,建构教学板块。

文本是教师教学的依据,也是学生自读的凭借。不过,如何使用文本,运用适当的教学策略,让学生有情趣地、主动自觉地学习,这是很能考量教师的教学水平。许艳、顾奕两位老师深谙其道,对文本的处理各有妙招,均能摈弃“按部就班”的串讲教学,在整体把握文章的基础上“各取所需”,努力做到为“教”遴选,为“学”择优。许艳老师崇尚“短文深教”,围绕“看”,从看雪、看人、看痴三个方面,分别组织语文实践活动,让学生发现“雪”之纯、人之情、痴之理。顾奕老师崇尚“长文短教”,围绕“孤独”,从异地谋生、心路历程两个角度解读奇妙之“旅”,品析杜小康的其事其人。

第二,抓住关键细节,品味文本精华。

作为教材的文本,必然有其精华之处。《湖心亭看雪》《孤独之旅》两个名篇也不例外。许艳老师在“看雪”环节,将写景句分解为三步:“大雪三日,湖中人鸟声俱绝”“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白”“湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已”——或通过朗读发现美感、或借助添加标点感知精美,或采取“换”“改”发现精妙;在“看人”环节,巧借“拏一小舟,拥毳衣炉火”引出与之相关的背景材料,体悟作者内心深处的真情真感;在“看痴”环节,紧扣“崇祯五年”这一看似平常的时间,让学生读出两个“张岱”——现实中的张岱、回忆中的张岱,如此,水到渠成地发现了隐藏在文本中的内涵:怀念故国、孤芳自赏、消极避世。顾奕老师在“经历‘孤独’”环节,侧重于找出文中能表现“孤独”之感的句子,目的在于发现外在的、表象之“孤独”,而穿插其中的“人物心理描写”解读,让学生明白了人物描写(外貌、言行、心理)在不同场景中的特定价值;在“战胜‘孤独’”环节,突出杜小康的逐渐成长,不仅让经历孤独推向深入,而且点出了这场不同寻常的旅途所承载的内涵;在“烘托‘孤独’”环节,画龙点睛地强化了环境描写对人物塑造所起的作用,也让学生明白:“ 深层次地读懂文字中的风景,从而超越平淡的、一般意义上的欣赏。”

第三,抓住读写共生,重视多元探索。

读写共生,是本工作室的研究项目,也是江苏省中小学教学研究室的立项课题,肩负着双重任务。许艳、顾奕两位老师在课堂教学中均作了两次探索,且切入点各不相同,颇有研究价值。许艳老师设计的写作活动是:第一,引入张岱的《自为墓志铭》,以及同时期作家的作品,引导学生领悟本文的言外之旨,同时,以补写的方式,带领学生“回望”那日的看雪,走进张岱写作此文时的内心世界;第二,在品读对众多“雪景“评析基础上,回环反扣再次评价张岱的“雪”,品读这因“怀独”而生的对故国的“痴情”。此时,学生再次用笔与作者对话,并以“张岱,我想对你说____”的句式,写下自己对张岱孤寂的理解。顾奕老师设计的写作活动为:第一,依据文本对杜小康的一段心理刻画(“杜小康已不可能再去想他的油麻地了。现在,占据他心灵的全部是前方:还要走多远?前方是什么样子?前方是未知的。未知的东西,似乎更能挑逗一个少年的心思。”),通过添加神态、语言、动作,让单一的人物描写变得多姿多彩,而后自然追问学生,进而发现此处的心理刻画是最佳的,任何的“添枝加叶”都是画蛇添足;第二,每天课间跑操或其它跑步时,你的身体和心理经历了怎样的变化过程?那时,你的余光看到了哪些风景?请你尝试用环境描写,来表达你跑步时的心理变化。——这是由课内拓展到课外的练笔,强化了对文本理解,是学法基础上的“用法”。

在精彩纷呈的展示活动结束后,工作室全体成员围绕“文本解读深刻性”、点面结合恰当性”、“读写共生多元性”三个关键词作精要点评。工作室主持人仇定荣老师就研究课的打造谈了三点想法:自读课文教学讲究自读味、毕业班教学注重渗透味、阅读写作融合体现共生味。同时,他还希望各位老师加强学习、重视研究、凸现品质,为课题研究的高质量提供更多理论成果。

(撰稿:赵安 摄影:纪兰 审核:仇定荣)