12月27日,新北区初中语文乡村教师骨干教师培育站来到新北区吕墅中学,开展阅读教学研究活动。徐艳、张玲和吴燕、陶丽娟4位老师,两两组合,同题同构,分别以文言文《活板》和散文《囚绿记》为教学内容,展示了四节灵动、唯美的语文课。

徐艳、张玲两位老师合作设计《活板》一课,语文味浓厚,将一篇枯燥的文言文演绎得精彩纷呈。

第一,言之,妙解“文”。大凡文言文教学,一般都是从理解文意开始的。两位老师在执教《活板》时,也不例外。不过,她们引导学生理解文意的过程很有情趣。这里不妨列举一些:解“题”,重在一个“板”,与“版”是通假;关注字音,将其放进原文中,并顺便释义;翻译句子,不是逐字逐句,而是画出重点句,让学生挑选一句理解即可;讲解“为……所”这一被动句,不止就事论事,还自然拎出文中所有的“为”……如此教学,学生学得轻松,理解得透彻,不知不觉,文意理解了,没有句读的原文读得朗朗上口了,阅读文言文的基本目标达成了。

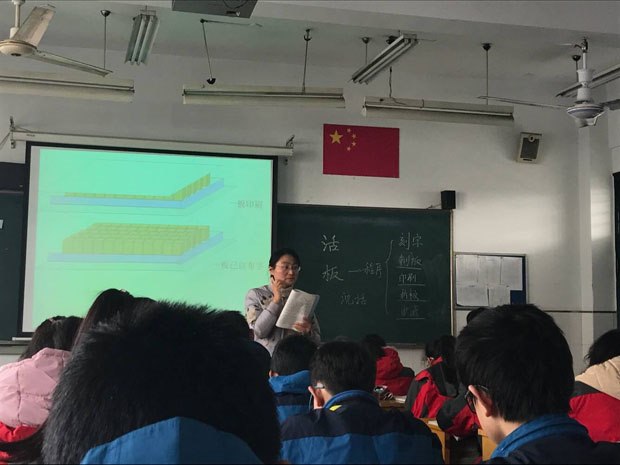

第二,文之,巧说“活”。这里的“活”,有三层意思,一是解读课文“灵活自如”,二是紧扣活板之“活”进行“庖丁解牛”,三是两者结合得水乳交融,不着痕迹。这里也通过举例来分析:活板之“活”体现在哪些方面呢?我们不妨读一读第二段。这里,通过阅读,让学生捕捉“活”之信息,这是妙招。接着,老师抓住“每字为一印,薄如钱唇”一句,得出“字是活的”的结论;紧接着,就让学生自主发现,而当学生发现“火烧令坚……则字平如砥”时,配以动画展示过程,让学生不仅知其然而且知其所以然……以后的各个环节,也均是自如的,灵动的,正可谓“羚羊挂角,无迹可求”。

当然,教者之所以能如此娴熟地驾驭课堂,其核心在于:教者胸有成竹,教态温文尔雅,过渡严丝合缝。

吴燕、陶丽娟两位老师共同策划的《囚绿记》一课,在课堂教学过程中,同样体现了两大特征:

第一,诗歌与散文合二为一。当诗歌与散文友好相处时,情与景便成了孪生兄弟,同胞姐妹。在充分爱意的课堂上,教师不仅引导学生用心读,用心品,用心悟,更是棋高一着:或是将优美的散文巧妙地改编为小诗,或是引导着、鼓励着学生仿写小诗,或是让学生在结尾补写一首小诗……如此设计和训练,绝对是“妙哉,妙哉”。请欣赏一个片段:潮湿的地面/纸糊的天花板/孤独、陌生的房间/我遇见你/繁密的枝叶、柔软的卷须、纤细的脉络/舒开、折叠/婆娑摆舞……/你是生命,你是希望/你是慰安,你是快乐/来吧/装饰我过于抑郁的心情/你是葱茏的爱和幸福/是猗郁的年华

第二,背景与文本融为一体。当触摸到作者的生活境遇时,囚绿、爱绿、释绿,就自然而然地明晰了;当倾听了作者的悲壮心声后,念绿、思绿、忆绿,就恍然而大悟了。初三学生要能真正读懂陆蠡的散文《囚绿记》,是有一定难度的,对此,执教老师想学生所想,急学生所急,在关键之时,困惑之际,及时提供帮助,给予后援,让学生及时解惑,走出困境。例如,常春藤在作者眼中,这株“固执”向外生长,“固执”朝着阳光的植物,已经有了更深层次的内涵。你能谈谈你的看法么?这时,学生的理解只能是一知半解的。于是,老师依次提供了作者陆蠡的牺牲经过、好友刘西渭的回忆、写作的时代背景,这样,学生就明白了“释绿”“念绿”“欲见绿”的深层原因和内在本质,至此,学生也就恍然大悟、豁然开朗了。

当然,教者之所以能如此自如地驾驶课堂,其核心在于:教者备课用力,设计用心,上课用情。

研究课结束后,姜益民、盛丽娜老师,分别用关键词“语文味”和“活字当头”,谈了自己的听课感受。培育站主持人仇定荣老师不仅对四堂课作了高屋建瓴的点评,而且围绕《中期评估:是回望,更是再出发》这一话题,就中期评估情况作了简要的通报,并对后期工作谈了六点想法:突出课堂教学,重视论文写作、用心申报课题、邀请名师讲学、参加高端培训、高标准完成培育站任务。